記事提供元/くるくら

文/下野康史

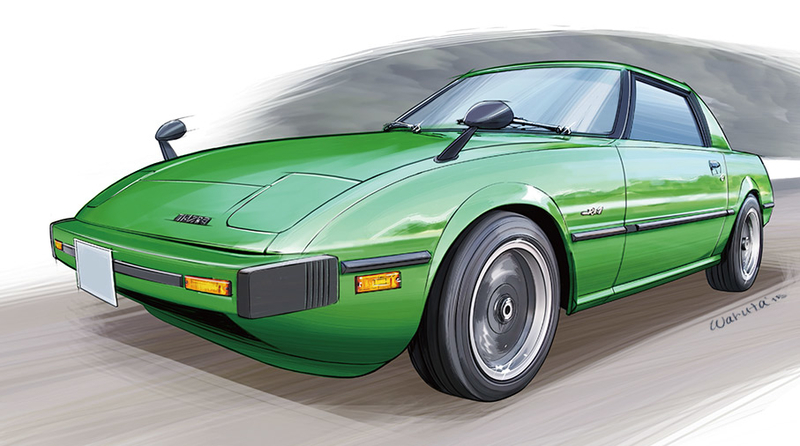

自動車ライター下野康史の、懐かしの名車談。今回は「マツダ・RX-7」。

イラスト=waruta

最近、妙にロータリーエンジンがなつかしい。たまたまウチの近所にRX-8のお宅が何軒かあるのに、もうマツダはロータリー車をつくっていなくて、乗ろうにも乗るチャンスがないせいだろうか。ペット・ロスならぬ、ロータリー・ロスだ。

それくらいロータリーエンジンの魅力を植え付けてくれた車が、サバンナRX-7である。

学校を出て、自動車雑誌の編集部に入ったのが1978年。その年の3月に出たのがこのロータリースポーツカー。だから「同期入社」みたいな親しみがある。その1年半後、マイナーチェンジしたモデルは、鉛筆なめなめ試乗記を書かせてもらった。

12Aロータリーのパワーは130馬力。当時、排ガス対策で痛めつけられていた国産エンジンのなかで、額面以上にパワーを感じさせただけでなく、魅力はなんといってもその回転フィールにあった。まるでピストンが回転運動しているかのような滑らかさは、実際、ピストンが回転運動しているのだから当然とはいえ、往復運動のレシプロエンジンではけっして味わえない、余人をもって代え難い回転フィールだった。

といっても、モーターのような無機質な滑らかさではない。どこかカナっぽい、金属質の抵抗があって、回すにつれて、それをこじ開けてゆくような達成感があった。ギュウィン! というトップエンドでのいななきもよかった。

ロータリーは排ガス対策のために混合比を濃くしなくてはならず、そのため、燃費が芳しくなかった。でも、これだけパワフルで楽しいのだから、まあいいじゃないかと個人的には思っていた。RX-7の試乗記を読み返しても、「ロータリー車のオーナーは、今まで周囲の車をごぼう抜きにしてきたことを忘れて、スタンドで請求書を見るや白目をむいて驚く」とあった。おお、われながらうまいこと書いているではないか。

1トンをきるかきらないかの軽量ボディに、たっぷり130馬力を詰め込んだ後輪駆動車だから、限界時の操縦特性は玄人好みだった。よくいえば、テールハッピー。へたっぴな新米記者にはテールアンハッピーで、試乗に赴いたワインディングロードでは危うくスピンしかけた。あのころは今ほどタイヤもよくなかったが、公道のコーナリングであれほどアセった経験は、あとにも先にもこの初代RX-7だけである。

80年前後といえば、まだスーパーカーブームの残り香が漂っていた。RX-7で走っていると、小学生の集団がこっちに向かって手をグーパーグーパーさせた。バーカバーカではなく、「リトラクタブルヘッドランプを開けろ!」という合図である。

ああ、なつかしやロータリー。と思っていたら、先の東京モーターショーのマツダブースにRX-9を匂わすロータリーのコンセプトカーが現れた。たいがいの人は「ロータリーは終わった」と思っていたはずだ。比較対象を失って、レシプロエンジンという言葉も死語になりかけていたこの時期に、まさにサプライズである。

待ってるぞ、復活マツダロータリー!

文=下野康史 1955年生まれ。東京都出身。日本一難読苗字(?)の自動車ライター。自動車雑誌の編集者を経て88年からフリー。雑誌、単行本、WEBなどさまざまなメディアで執筆中。

(この記事はJAF Mate Neo 2016年1・2月号掲載「僕は車と生きてきた」を再構成したものです。記事内容は公開当時のものです)

※この記事は、くるくらに2019年07月22日に掲載されたものです。