車のカスタムとは、大量生産の工業製品である車を自分好みに改造し、世界に一台しかない車に仕立てることです。

愛車をカスタムすれば、車への愛着が深まり、カーライフがより一層楽しいものになるでしょう。しかし、「何をどうカスタムすればいいの?」と感じる方も少なくないはずです。

そこで、ここでは車のカスタムについて、種類や改造できる場所、方法、注意点などを徹底的に解説します。

車のカスタムは法的な面も含めてさまざまな解釈があります。当記事の記載内容はあくまで種類や方法などの紹介であり、改造の法的な適合性については保証していないことを予めご了承ください。また、純正アクセサリーによるカスタマイズ以外の場合、改造申請が必要になる場合もあります。

▼初心者が注意すべき点をまとめた記事はこちら!

車のカスタムはどこから? 初心者が注意すべき点をまとめました!

目次

【車のカスタムの種類】レース系・ラグジュアリー系・レトロ系などバラエティー豊か

レース系(サーキット・ラリー・ジムカーナ・ダートラ・ゼロヨン・草レース・走行会・レプリカ)

車のポテンシャルを限界まで引き出して走るスポーツドライビングの世界。そこで求められるのはまず何よりも速さであり、次いでその速さを安定して引き出すためのコントロール性と耐久性が重要です。そして事故のリスクが極めて高いため、ドライバーの生命を守るための安全装備が追加されます。

従ってカスタムの内容は、モータースポーツであればそのレギュレーションを満たすことを前提に、速さとコントロール性、安全性に直結するものが中心となります。

具体的には、耐熱性の高いブレーキ(パッド・フルード・ローター・ホースなど)と油脂類(エンジンオイル・ギヤオイル・クーラントなど)、ホールド性が高く滑りにくいシートやシフトレバーなど操作系、走行ステージに適したタイヤ・ホイールやサスペンション、空力パーツ、パワートレインなどが挙げられます。

モータースポーツに参加する場合は、軽量化のため室内のトリム類や吸遮音材を除去したり、衝突安全性向上のためロールケージや四点式以上のシートベルトを装着したりすることも珍しくありません。

ドリフト仕様

ドリフトもモータースポーツの一つであり、車のポテンシャルを限界まで引き出して走るという点においても変わらないため、カスタムメニューの多くは前述のレース系と共通しています。

ただし、最も重要なのは速さではなく、ギャラリー(と審査員)を魅了するドリフトをいかに自在に繰り出せるか、になります。レース系がスピードスケート選手とすれば、ドリフト仕様はフィギュアスケートの選手に例えられるでしょう。

そのため、旋回時にドリフトを起こしやすいセッティングのブレーキや、キャンバー角(車を前方から見た際のタイヤ取付角度)の調整が可能なサスペンション、タイヤ・ホイール、そしてドリフト状態を維持しやすいセッティングのLSD(リミテッドスリップディファレンシャル)やトランスミッション&ファイナルギヤ、エンジンチューニング(排気量アップやターボ過給圧アップなど)がより重要になってきます。

スポーツコンパクト・ヘラフラ・スタンス・USDM・JDM

「スポーツコンパクト」は文字通りコンパクトなスポーツモデル、主に日本車のFFコンパクトカーをベースとしたカスタムのことで、1980年代にホンダCR-Xやアキュラ・インテグラを改造するのがアメリカで流行したことから始まったと言われています。

「スポコン」とも呼ばれ、走りのみならずドレスアップ性も追求したこのアメリカンカスタムからは、様々な派生スタイルが誕生しました。

その一つの「ヘラフラ」は「hell a flush」、和訳すれば「すごいツライチ」のことで、ツライチとは、フェンダーアーチ上部とタイヤ・ホイール外側の位置関係(高さ)がほぼ同じになるようカスタムしたものです。

「スタンス」はこれに極端なローダウン(車体を下げること)を加えたものを指し、アメリカのカスタムカー専門サイト「Stancenation」がルーツとされています。

「USDM」は「United States domestic market」、直訳すれば「アメリカ国内市場」ですが、転じて日本仕様の日本車にアメリカ仕様の純正部品を装着するカスタムをこう呼ぶようになりました。

「JDM」はこの逆で「Japan domestic market」=「日本国内市場」、つまりアメリカ仕様の日本車に日本仕様の純正部品を装着するカスタムのことを指します。

ラグジュアリー系(VIP・DUB)

カスタムのベースになるのはスポーツカーばかりではありません。豪華さや快適性を重視する高級セダンを用いたカスタムももちろん存在します。

その一つの「VIP」は「very important person」=「要人」、つまり後席に政治家や大企業の役員を乗せることを想定して作られた国産高級セダンをベースとするカスタムで、トヨタ・センチュリーやクラウンマジェスタ、レクサスLS(トヨタ・セルシオ)、日産シーマ、ホンダ・レジェンドなどがその代表例です。

なお、本来の「VIP」は「ヴィー・アイ・ピー」と発音しますが、車のカスタムの場合は「ビップ」と読みます。

主なカスタム内容としてはエアサスペンションによる極端なローダウン(車体を下げること)、押し出し感をより一層強める外装パーツや爆音マフラー、高出力オーディオ、前後ランプの交換を含むイルミネーション、豪華さと派手さを強めるインテリアパーツなどが挙げられます。

一方「DUB」はアメリカ発祥の高級車カスタムで、ベース車はアメリカで販売されている高級車であればセダンに限らず何でもアリの様相を呈しています。

またカスタムの内容は「VIP」に近いながらその程度は「VIP」よりは控えめです。

しかし、「DUB」が「double dime」、直訳すれば「二重の10セント硬貨」。

転じて「20インチ以上の大径ホイールを履かせるカスタム」を語源としていることから、大径かつ高額で実用性より煌びやかさを重視したホイールを装着するのが一般的です。

アウトドア系(クロスカントリー・ハイリフト)

これまでに採り上げたカスタムはほとんどが、「車高(最低地上高)は低ければ低いほどカッコいい」とされるのが一般的です。というのも、車高の低さは、重心の低さと空気抵抗の少なさ=サーキットなど舗装路での速さにつながるからです。

しかし、アウトドア系のカスタムは全く逆で、「車高(最低地上高)は高ければ高いほどカッコいい」という価値観に基づいて行われます。それはもちろん、ターゲットとする走行ステージが舗装路ではなく、大きな凹凸や急傾斜の多い未舗装路となるためです。

そんな“道なき道”を走るのに、地を這うような車では、見晴らしが悪いうえ車体の底をヒットしてしまうため非常に危険です。

ですから、ベース車は必然的にSUV、それも頑丈なラダーフレームと悪路走破性に優れた4WD機構を備える本格オフローダーが中心です。

タイヤはより偏平率が高く溝は深く大きいもの、外装パーツは砂利や岩が当たった際などに車体やパワートレインを守るプロテクターとしての機能を果たせるもの…というように、カスタムパーツを選ぶ基準はレース系などと正反対になります。

キャンピングカー・車中泊仕様

手軽に取り組めるアウトドアとして、車中泊の人気が高まるとともに、車中泊仕様へのカスタムやキャンピングカーが、日に日に注目度を増しています。東日本大震災以降も各地で大規模な災害が発生していることから、自宅での生活が困難になり避難を余儀なくされた際も役立つとして、防災の観点から興味を持つ方も少なくありません。

車中泊仕様のカスタムとキャンピングカーの両者に共通しているのは、就寝しやすいフラットなスペースを車内に作ること。そのための完全フラットなマットや、標準装備のシートを倒して使う場合は段差や隙間を埋めるためのクッションを配置します。

キャンピングカーはより本格的な架装車両で、炊事設備やサブバッテリーのほか、ポップアップルーフにエアヒーター、さらにはシャワーやトイレを備えるものもあります。

こうした用途から、何よりも室内空間の広さが求められるため、ベース車は超背高ワゴンやミニバン、商用バンが多く、キャンピングカーではさらに小型のトラックやバスをベースにしたものや、トレーラータイプなども存在します。ただ、その裾野は広く、軽自動車をベースにした安価なモデルも数多く見られるようになりました。

レトロ系(キャルルック・丸目)

1960年代以前の車には丸みを帯びたデザインとシンプルかつ派手なソリッドカラーが多く、それが独特の可愛らしさとノスタルジーを感じさせてくれます。そんなテイストを現代の車で再現するのが、レトロ系のカスタムです。

1990年代には自動車メーカー自ら、現代的なデザインの車をレトロテイストに変身させたグレードや架装車両が数多く見られましたが、現在では少数派です。しかし、アフターマーケットの世界では、カスタムの一ジャンルとして定着しています。

なお「キャルルック」は「California looker」の略称で、フォルクスワーゲンのタイプ1(ビートル)やタイプ2(ワーゲンバス)、カルマンギアなどをベースとした、アメリカ西海岸発祥のカスタムです。現在は軽自動車を含む他の1BOX車やトラックなどをベースとして、ワーゲンバスをはじめ往年の1BOX車やコンパクトカー風に仕立てるのが主流です。

▼レトロなカスタムについてはこちらも!

【レトロなカスタムカーLIFE①】専門店に聞いてみた! どうやったら軽自動車をレトロかわいくカスタムできる?

▼レトロなカスタムについてはこちらも!

軽自動車をレトロなアメ車スタイルにカスタム! 連載【レトロなカスタムカーLIFE④】

痛車

アニメ・漫画・ゲーム・ライトノベル・ボーカロイドなどのキャラクター、特に美少女をボディの塗装面にラッピングしたカスタムカーを「痛車(いたしゃ)」と呼びます。なお、二輪車のカウルなどにラッピングしたものは「痛単車(いたたんしゃ)」と呼んで区別しています。

これは、いわゆるオタク文化が現在ほど一般的ではなく、そうではない他人には公言しにくい空気だった時代、それを愛車にラッピングするというこの上なく目立つ方法でカミングアウトすることを自虐する意味から、略して「痛車」と呼ばれるようになりました。

カスタムの手法自体は極めてシンプルなため、ベース車の種類を選ばないのが特徴ですが、より高価で人目を引きやすい車、特にスーパーカーを「痛車」とするのがより“粋”だと言われています。

この「痛車」、モータースポーツの世界でも見られるようになっており、2020年シーズンのスーパーGT GT300には「グッドスマイル 初音ミク AMG」が参戦しました。

オーディオ系(Hi-Fi・カーシアター)

車を「走るオーディオルーム」としてカスタムするのは、大きな一ジャンルとして定着しています。さまざまな素材が混在しノイズの発生源も多いものの、リスニングポジションがほぼ固定されており、かつほとんどの車種がオーディオの装着を前提として設計されているからです。

高音質なヘッドユニットやスピーカーの装着から始まり、ボディ内部に吸遮音材を追加するデッドニング、パワーアンプやボックス型ウーファーの装着など、より原音に忠実な「Hi-Fi」サウンドの追求には終わりがありません。

大型あるいは複数の後席用モニターを装着し、アンプやスピーカーなどを映画館と同様のサラウンド再生に適した環境を構築して「カーシアター」とするのも、もう一つの方向性です。

室内のエアボリュームの大きさと静粛性の高さが音質の良し悪しに直結することから、高級セダンまたはミニバンがベース車として選ばれやすい傾向にありました。ただ、近年は車種を選ばず楽しめるようになってきているようです。

ローライダー・ハイドロ

「ローライダー」は前述の「スポーツコンパクト」よりも歴史が古いです。第二次世界大戦後のアメリカ・カリフォルニア州南部で、メキシコ系移民が安価な低年式のシボレー車などをベースにカスタムしたのが始まりと言われています。

そのカスタムのポイントは、「ハイドロ」と略称される油圧装置を用いた車高調整式サスペンションで極端にローダウンすること。そしてベース車本来のサイズより遥かに小径なワイヤーホイールとホワイトリボンタイヤ(サイドウォールに白い線を着色したタイヤ)を装着することにあります。

なお、大粒のメタルフレークを含んだ半透明のクリヤーを何層も吹き付けるキャンディペイントや、エアブラシで様々な絵柄や模様を描くカスタムペイントを施すのは、「ローライダー」がルーツと考えられています。

その他(バニング・東久留米仕様・BOSOZOKUなど)

カスタムのジャンルは他にもまだまだ存在します。ここではその一例を紹介します。

「バニング」はミニバンや商用バンをベースとしたカスタムで、ベース車の原型を留めないほど大規模かつ大胆に内外装をドレスアップするものです。

「東久留米仕様」はその名の通り、東京都東久留米市が発祥の地と言われているカスタムです。国産高級セダン・ワゴンをベースに、ボディとホイールは純正のまま、塗装も純正色の範囲内に留めながら、フロントバンパー下にシガレットケースが入る程度まで車高を下げるという、分かる人にだけ分かるマニアックなカスタムとなっています。

「BOSOZOKU」は、1980年代前後の日本で見られた「暴走族」のカスタムを、のちにアメリカの車好きが採り入れ、独自のジャンルに発展させたものです。

そのためベース車は1980年代以前の日本車が中心で、極端に前へ飛び出たフロントスポイラーとルーフよりも上に飛び出たマフラーを装着した「竹槍出っ歯」だけではなく、公道レースを行う「グラチャン族」さながらにオーバーフェンダーやワイドタイヤなどを装着し、当時のレーシングカー風に仕立てたものも「BOSOZOKU」に分類されます。

【車のカスタムの場所】タイヤ・ホイール・ライトなど内装外装ともに改造部位は幅広い!

車のカスタムは「どんなふうにカスタムをするか」という種類だけでなく、「どこをカスタムするか」という改造箇所によっても、様相が大きく変わるものです。

ここからは、外装(エクステリア)・内装(インテリア)・性能(チューンアップ)の3つに分けて改造部位を紹介していきます。

外装(エクステリア)

エアロパーツ

エアロパーツのカスタマイズは、外観の雰囲気を変えるだけではなく、製品によっては空気の流れを整えて操縦安定性を高めたり、パワートレインの冷却性能を高めたりする効果も得られます。

比較的手軽なものとしては、前後バンパーやサイドシル、もしくはドアパネルの下端に追加する「ロアスカート」、バックドア上端やトランク後端に装着する「リアスポイラー」などですが、レーシングカーさながらに翼端板の調整を可能とした「GTウィング」もあります。

▼エアロパーツについてはこちらも!

プロが教えるクルマのスポイラーとは? 図解でその種類・効果を分かりやすく解説!

ホイール

人間に例えれば靴に相当するホイールは、交換すればそれだけで外観の雰囲気を一変させるほど大きなドレスアップ効果があります。形状によっては空力やブレーキ冷却性能にも影響を及ぼします。

さらに、ホイールの軽さや剛性が変わることで、タイヤやサスペンションの路面追従性、つまりハンドリングや乗り心地も変わります。

安価なものではスチールや鋳造アルミ、高価かつ軽量なものでは鍛造アルミやマグネシウム製のものがあり、近年ではCFRP(炭素繊維強化樹脂。通称カーボン)製ホイールも市販化され始めています。

足回り(車高調(しゃこちょう)・サスペンション・アーム)

「ノーマルでは車体が動きすぎるのでもう少し抑えたい」、あるいは「ノーマルの乗り心地が悪すぎるので改善したい」。はたまた、シンプルに「車高を下げたい/上げたい」などというときにカスタムするのが足回りです。

部位としてはスプリングとダンパー(衝撃を吸収する役割を担う部品、別名ショックアブソーバー)を交換するのが最も一般的です。両者をセットにし車高を調整可能としたサスペンションキットは「車高調(しゃこちょう)」と呼ばれています。

ダイヤルなどでダンパーの減衰力を調整できるものや、アッパーマウントにピローボールを用いてキャンバー角を調整可能にしたものもあります。

電飾(LED)

かつてライト類のカスタムと言えば、ハロゲン式ヘッドライトの電球を交換したり、内部のユニットごとHIDまたはLEDに変更したりして明るさや色味をカスタムするか、前後にフォグランプを追加する程度でした。

しかし、明るく小型軽量で省スペースなLEDが実用化されてからは、デザイン性に富んだ電飾(イルミネーション)を追加するカスタムが可能になっています。

ただし、エクステリアに装着するランプ類に関しては、光量や色、取付位置・個数などに関する保安基準が種類ごとに定められているため、不正改造にならないよう細心の注意を払う必要があります。

タイヤ(インチアップ・インチダウン・扁平タイヤ)

タイヤは新車装着品から銘柄を変えるだけでハンドリングや乗り心地、水はけの良さなどが大きく変わります。

タイヤのカスタムとしては、タイヤ内径とホイール径を上げて偏平率を下げる(=サイドウォールを薄くする)「インチアップ」、逆にタイヤ内径とホイール径を下げて偏平率を上げる(=サイドウォールを厚くする)「インチダウン」があります。

一般的にはインチアップすると、ホイールの存在感が増すドレスアップ効果のほか、低偏平化によるタイヤのヨレ低減が期待できます。その一方で乗り心地は悪化し、段差や縁石などでホイールのリムを擦るリスクが高まる傾向も。

なお、ブレーキローター・キャリパーを大型化し制動力や耐熱性を高めるためにインチアップする場合もあります。

タイヤ外径を純正サイズから著しく変更すると、大きくしても小さくしても、スピードメーターが正しい数値を表示しなくなり、予防安全システムも正常に作動しなくなる可能性があるため注意が必要です。

ラッピング

ラッピングは前述の「痛車」が代表例の一つです。ただ、塗装面に施すラッピングとしては、カラーや質感を変えるラッピングフィルムや、飛び石などで塗装面が傷つくのを防ぐ透明なプロテクションフィルムのほうが一般的です。

その材料としてはカッティングシートに加え、近年はスプレーガンで吹き付けて乾燥・硬化させる「はがせる塗料」のタイプも増え始めています。

▼カーラッピングについてこちらも!

【カーラッピングって何?】製造メーカー&施工業者に聞いた最新技術とDIYのコツ

ステッカー

ストライプやグラフィックのほか、特別な装備を主張するロゴ、あるいは装着しているカスタムパーツのショップやメーカー。モータースポーツ参戦車両のベース車であれば参戦チームやスポンサー企業のロゴなど、形態はさまざまですが、最も手軽な外装カスタムが、このステッカーチューンかもしれません。

内装(インテリア)

ライト・車内灯

車内灯は乗り降りを補助したり、スイッチ類の位置を分かりやすく示したり、休憩中に読書や食事などをしやすくするのに重要な機能部品です。LEDの普及に伴い、ベース車の時点でカラフルなイルミネーションを装着する車も多く見られるようになりました。

天井に装着されるルームランプの電球をハロゲンからLEDに交換するのが最も手軽です。他にも、室内にフットランプを追加したり、ドアパネル下部に装着してドアを開けた際にグラフィックを描くウェルカムランプなどもあります。

ペダル・ペダルカバーなど

市販車の多くはアクセル・ブレーキ・クラッチペダルの表面にゴム製の板を貼り付けています。その上に金属製のカバーを被せれば、金属製のペダルが多いレーシングカーのようになり、運転席の足元がグッとスポーティな装いになります。

なお、サードパーティ製のスポーツペダルには、アクセルペダルの左下やブレーキペダルの右下が調整可能なものや拡大されているものがあり、装着すれば3ペダルのMT車ならヒール&トゥ、2ペダルのAT車でもペダルの踏み替えが容易になります。

ステアリング(ステアリング交換・ハンドルカバーなど)

かつてステアリングの交換は内装カスタムの定番でしたが、エアバッグが普及してからはエアバッグレスの汎用品に交換するのが著しく困難になりました。そのため、エアバッグを活かしつつリムやスポークなどを丸ごと交換するタイプは、現在では少数派です。

一方、リムに上から被せるタイプのハンドルカバーは今なお健在です。

グリップを太くしつつ手触りを変えたり、見た目をドレスアップしたりする効果があります。純正品の形状が根本的に好みではない場合や、グリップを細くしたい場合は、交換タイプがオススメです。

シート(シート交換・シートカバー)

標準装備のシートは乗降性やコストの制約が強く、またさまざまな体型の人が座れることを求められます。そのため、一部のスポーツカーや高級車を除き、完璧なフィット感が得られることや、スポーツドライビングの際にも全身をしっかり支えられるだけのホールド性を備えていることはごくまれです。

しかし、フィット感が悪くホールド性の低いシートはムダな動きを乗員に強いるため疲労を蓄積させやすく、それが長時間長期間続けば深刻な腰痛などの原因になります。そうした観点においては、シート交換は重要度の高いカスタムと言えるでしょう。

ただし、シート内蔵型サイドエアバッグ装着車の場合、ごく一部の純正オプション品を除き、サイドエアバッグの機能を損うことにつながりますので注意が必要です。

主な種類としては、以下のようなものがあります。

- 日常域での疲労軽減を重視したコンフォートシート

- スポーツドライビング時のホールド性を重視しつつ背もたれ角度の調整機構を備えたセミバケットシート

- ホールド性と軽さを最重視しGFRP(ガラス繊維強化樹脂)またはCFRP製の一体型シェルで作られたフルバケットシート

着脱可能で洗うこともできるシートカバーは、標準装備のシートに汚れが付着するのを防ぐという機能面に加え、室内の雰囲気をガラリと変えるドレスアップアイテムとしても効果的です。

なお、シート内蔵型サイドエアバッグ装着車の場合、エアバッグの展開に対応したシートカバーを選ぶ必要があります。

フロア(フロアマット)

ほとんどの車に装着されているフロア“カーペット”は容易には脱着できない構造になっているため、一度ガンコな汚れが付着したら落とすのは極めて困難です。

ただ、フロア“マット”をその上に置けば、いつでも簡単に取り外して掃除できるため、車内を清潔に保つことができます。

フロアマットの多くは表地に繊維、裏地に滑りにくいゴムを用いています。

スポーティな仕様は毛足が短く、さらに運転席用にはペダル周辺を硬く編むことで踵の動きによるヨレを抑えたヒールパッドが設けられています。一方で高級感を重視したものは、毛足が長くソフトな触感を得られるのが特徴です。

なお近年は、表地と裏地の間に吸音層を挟み、フロアからの騒音を低減する効果を持たせたものが発売されるようになりました。

砂や泥、雪の上を歩く機会が多い人は、そのまま乗り込んでも車内を汚しにくく、取り外せばより簡単に水洗いできる、全面ゴム製のフロアマットがオススメです。

▼フロアマットについてはこちらも!

純正品フロアマットのこだわりは?Honda開発者に徹底的に聞いてみた!

インパネ(インテリアスリムモール・シフトノブ)

インパネ周辺は、視界やエアバッグ展開時の安全性に影響を及ぼしやすいため、カスタムの自由度は低めですが、トリム同士の隙間に「インテリアスリムモール」を装着すれば、それがデザイン上のアクセントとなり、質感が大幅にアップします。

また、MT車のシフトノブは、シフトチェンジ時の操作性に大きく影響するため、好みの形状・触り心地が得られるものへ積極的に交換したい部位の一つです。

オーディオ系

高級車には高音質なオーディオが標準装備またはメーカーオプション設定されることが多いです。ただ、大衆車ブランドかつCセグメント以下の車種に標準装備またはメーカーオプション設定されるオーディオは、低コストで音質も相応というものがほとんどでしょう。

一方、スマートフォンや音楽・動画配信サービス、カーナビアプリの普及などにより、大きなスペースを必要とするCD・DVDプレイヤーやカーナビを搭載する必要性が薄まったため、ヘッドユニットは以前にも増して多様化しています。

より良い音で音楽を聴くためにはまず、音質を重視したヘッドユニットを選び、スピーカーをよりハイグレードなものに交換することが大切です。

再生中のビビリ音や走行中のタイヤノイズなどが気になる場合は、さらにボディ内部に吸遮音材を追加するデッドニングを施すのが、費用対効果が高くオススメです。

電装系(追加メーター)

車のポテンシャルを限界まで引き出して走るスポーツドライビングでは、パワートレインに大きな負荷をかけます。そのため、水温・油温・油圧などの状態を常に把握し、致命的な故障を未然に防ぐことが不可欠になります。

しかし、一部のスポーツカーを除いては表示可能な情報が少なく、また目盛り付きの水温計を備える車でも実際には低温・適温・高音の3段階でしか表示しません。

そこで必要となるのが追加メーターです。追加メーターは前方視界を妨げず、助手席エアバッグやカーテンエアバッグの展開時に干渉しない場所に設置するよう注意する必要があります。

性能(チューンアップ)

車のエンジンや排気機能などの性能を高めるカスタムは「チューンアップ」とも呼ばれます。細かいパーツを交換したり、エンジンルームをいじったりする専門的な内容が多くなります。下記ではその概要を説明します。

エンジン

エンジンの性能をアップさせるパーツです。具体的には下記のようなものがあります。

ターボ系:サイズの大きなターボチャージャーに交換することで、過給圧を高めてパワー・トルクをアップさせることができます。自然吸気エンジンに後付けでスーパーチャージャーを装着するキットもあります。

エンジン内部:ピストンには、自然吸気エンジンの圧縮比を高めるハイコンプピストン、ターボエンジンの圧縮比を下げて過給圧を高めやすくするローコンプピストンがあります。そのほか、強化品のコンロッドやクランクシャフト、排気量をアップさせるシリンダーブロックなどがあります。

吸気系:より多くの空気を取り込めるエアクリーナーキットや吸気抵抗を下げるエアフィルター、気筒ごとにスロットルバルブを設ける○連スロットルなどがあります。

電気系:スパークプラグのカスタムとしては、電極に白金やイリジウムを用いたものに交換して発火性能と耐久性を高めます。その他、高負荷での走行が多く電極が白く焼けすぎる場合は熱価の高い、電極に黒いカーボンが多く被る場合は熱価の低いプラグに交換します。

その他:パワー・トルクを大幅にアップした場合はインジェクターを大容量のものに交換します。また、エンジンマウントを硬度の高いものに交換すれば、加減速時にエンジンの揺れを抑えることができます。

排気系

等長エキゾーストマニフォールド、低抵抗キャタライザー(触媒)、大径フロントパイプ&マフラーなどに交換すれば、排気効率を高めてパワーアップさせることが可能です。

また、チタンなど軽量素材で作られたマフラーを装着すれば、大幅な軽量化にもつながります。

コントロールアイテム

ECU(エンジンコントロールユニット)を交換したり、サブコンピューターを装着したりすれば、燃料噴射の量・時期を調節して、パワー・トルクアップに加え燃費の低減も図れます。

冷却系

モータースポーツや走行会、または上りのワインディングなど、高負荷で長時間走行する機会が多い場合は、パワートレイン・ドライブトレインを保護するためにも、冷却系の強化は欠かせません。

具体的には、大容量のラジエーターやインタークーラー、エンジン・トランスミッション・ディファレンシャル・トランスファーの追加or大型オイルクーラーやエンジン冷却水を循環させる設定温度を下げるローテンプサーモスタット・ラジエーター冷却水の弁圧を高めて沸点を上げる高圧ラジエーターキャップなどがあります。また、遮熱板や整流板の追加でも冷却効率を高めることができます。

駆動系

どれほどエンジンのパワー・トルクをアップしても、それを効率良くタイヤに伝えられなければ、速く走ることはできません。

そこで、耐摩耗性の高いクラッチディスクや圧着力の高いクラッチカバー、旋回時にインリフトしても駆動輪の空転を抑えられるLSD(Limited Slip Differential)を装着すれば、トラクション(駆動力)を高めることができます。

また、フライホイールを軽量なものに交換すれば、アクセルレスポンスが鋭くなります。

サスペンション&剛性

ボディ・シャシーのチューニングは、旋回性能とハンドリング特性、乗り心地に大きく影響します。また、車高を変更すれば外観や走破性も変化します。

「車高調(しゃこちょう)」と略称される車高調整機構付きサスペンションキットは、ダンパー下端に備えられたブラケットの高さで車高を変える全長調整式と、スプリング下部のロアシートを上下させることで車高を変えるネジ式に大別されます。

全長調整式は車高によってスプリング長と有効ストローク量が変化しないため、乗り心地への影響も少ないのが特徴です。

なお、ダンパーとスプリングは単体での交換を前提としたものもあり、前者は乗り心地の改善、後者はローダウンもしくはリフトアップを、比較的安価に行えます。

よりセッティングを突き詰めていくと、スタビライザーやサスペンションブッシュの交換も視野に入ってきます。

また、ストラットタワーバーに代表されるボディ補強パーツを装着することでも、走りは大きく変化します。

特にサスペンション取付部周辺を補強すれば、サスペンションが本来の設計意図通りに動きやすくなることで、旋回性能とハンドリング特性だけではなく、一般的には両立しない乗り心地も改善される可能性があります。

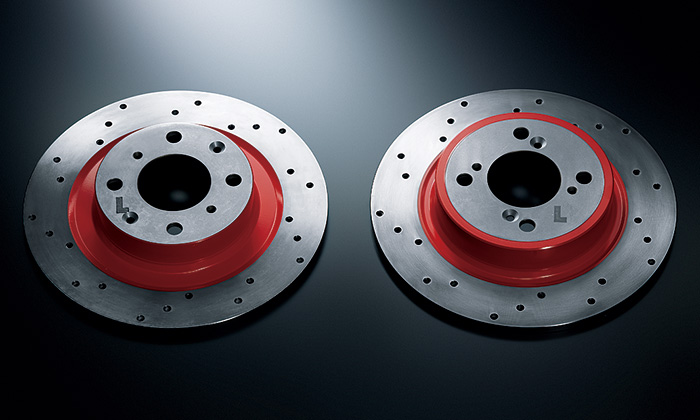

ブレーキ

走る・曲がる・止まるのうち安全上最も重要な「止まる」を司るブレーキは、適正な温度から外れてしまえば、温度が高すぎても低すぎても充分な制動力を発揮できず、コントロール性も低下してしまいます。

特に、高い負荷をかけ続けて温度を高め、フェード現象を発生させれば、制動力が著しく低下するため、極めて危険な状況に陥ります。

そこで、パッドとローターを耐熱性の高いものに交換すれば、高温になってもフェードしにくくなり、かつ絶対的な制動力も上がる一方、不快なノイズやブレーキダストが発生しやすくなる傾向にあります。なお、ノイズやダストよりも制動力を重視したパッドを標準装備する欧州車や高級車向けには、ノイズやダストの発生を抑えたパッドが設定されていることもあります。

ブレーキの絶対的な容量を上げたい場合は、より多くのピストンや大きなパッドを備え、大径ローターにも対応するキャリパーキットを導入するのがオススメです。

【車のカスタムの方法】純正・社外品・DIY・ワンオフの4つに分けられる

純正カスタム

カスタムの方法として最もポピュラーなのが、ディーラーオプションとして販売されている純正アクセサリーを用いたカスタムです。

純正アクセサリーは自動車メーカーの非常に厳しい品質基準を満たしており、また特定の車種・グレード専用に設計されているものが多いため、安全性が高いうえ車とのフィッティングも良好です。さらに、1~3年または2~6万kmまでの保証が付与されているものも多く、初心者でも安心して取り付けることができます。

なお、その車種・グレードの適用外となっている純正アクセサリーまたは純正補修部品を敢えて装着するカスタムも手法としては一般的ですが、その場合は保証の対象外となります。

社外品カスタム

部品メーカーなどのサードパーティが自動車メーカーを介さずに個々の自動車ディーラー、あるいはカー用品店やチューニングショップなどに広く納入・販売している、アフターマーケット向けパーツを用いたカスタムです。

汎用性や価格の安さを重視したものから特定の車種・グレードをターゲットとして自動車メーカー純正部品以上に性能・品質を突き詰めたものまで千差万別で、保証の有無・範囲は個々のメーカー・ショップ次第です。

そのため、社外品カスタムを行う際は、ショップの店員などとよく相談しながら、何を重視し何を割り切るかを明確に定めたうえでパーツを選んだほうが、装着後のトラブルや後悔は少なく済むでしょう。

DIY(100均・ホームセンター)カスタム

100均ショップやホームセンターで販売されている、本来は自動車向けではないDIY用品を用いるのは、最も安価かつ手軽にできるカスタムです。

ただし、自動車用部品のように、温度・湿度や荷重の変化が激しく風雨や紫外線にも長期間さらされる使用環境を前提とはしていないため、使い方・使用箇所や装着方法には相応の注意を払う必要があります。

ワンオフカスタム

「自分が理想とするカスタムパーツがどこにもない。ならば新しく作ってもらおう!」というのがワンオフカスタムです。

「custom」という言葉が本来は「習慣」、転じて「お得意様のオーダーに応じて作られた(もの)」という意味を持ちます。正真正銘この世に一台しかない車に仕立てられることからも、ワンオフ(一品もの)カスタムは究極のカスタムと言えるでしょう。

そうした要望に応じてくれるショップまたはメーカー探しから始まり、ディスカッションや試作・テストを幾度となく繰り返した末に完成させるワンオフパーツを作るには、膨大な手間とお金と時間がかかります。しかし、その分だけ喜びもひとしおです。

車のカスタムは奥が深い! 注意点も踏まえて世界に一台の愛車を完成させよう

このように、車のカスタムの世界は非常に広く、奥が深く、だからこそ注意しなければならない点もたくさんあります。

ただ、カスタムをすればするほど、愛車がより“世界に一台しかない車”に近づき、愛着も深まっていきます。

まずは、ベース車に対して「こういう風になってくれたらもっといいのに…」と思ったところから、お金と手間、時間に無理のない範囲でカスタムしていけば、カーライフがより一層楽しくなるのは間違いありません。

そして、徐々にカスタムの範囲を広げていけば、気付いた時には後戻りできないほど、あなたはディープなカスタムカーマニアになっていることでしょう。

▼初心者が注意すべき点をまとめた記事はこちら!

車のカスタムはどこから? 初心者が注意すべき点をまとめました!

※記事内のイラストはあくまでイメージです。実際にカスタムする場合は自己責任のもと行ってください。

文/遠藤 正賢

イラスト/井上 いちろう

編集/カエライフ編集部